>>論壇

|

輕軌爭議中的文史地標 |

|

Tân Tek-hôa |

淡海輕軌藍海線第二期計畫在淡水人大力反對下,新北市政府日前決定放棄原訂走中正路到火車吃水廣場的路線方案,改採走海腳(河岸)接捷運淡水站的新方案。

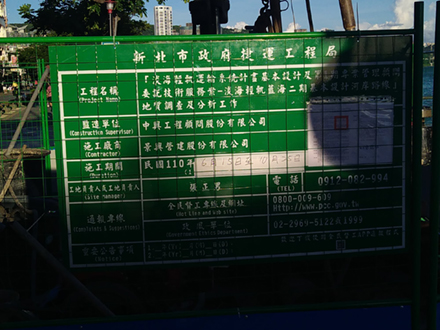

仍在疫情三級管制期間,從屎礐仔渡頭到接近中華電信電信後方河岸邊,出現了幾處占地不大的工程圍籬,進行著輕軌二期工程基本設計說明書的地質調查和分析工作,直至7月下旬結束。

▲屎礐仔渡頭至媽祖廟埕間的輕軌地質調查工程圍籬。(照片來源/陳德樺)

老街和海腳居民組織起行動聯盟反對輕軌工程。輕軌線工程預定將拆除渡船頭燈桿這個淡水人生活的重要地標,地方文史工作者3月間已向新北市政府提報渡船頭燈桿為文化資產。

這座13米高的渡船頭燈桿於1913年設立,與淡水港和竿蓁林這兩處燈桿共同成為當時船隻入港重要的安全指引,〈文化淡水社區報〉243期洪靖翔的文章有比較完整的整理。

在輕軌藍海線第二期河岸的預定路線上,另有一處淡水發展的重要地標——北港塘地方文史工作者也試圖爭取成為重要文化資產,舊有聚落仍留存部分塌陷毀壞的磚牆,位在幸海宮後方的北港塘遺址正進行新建屋舍工程。

▲北港塘聚落房舍—無論如河和幸海宮後方新建房舍工程之間。(照片來源/陳德樺)

▲北港塘舊址新建房舍—幸海宮後方。(照片來源/陳德樺)

北港塘是滬尾街聚落形成的起始點,汛和塘都是清代軍備駐防單位,約在清代康熙或雍正時期於此設塘派兵駐守後,西北側才慢慢有民居,隨後媽祖廟1782年落成,才取代北港塘成為淡水人生活往來的重心。

聖江廟外仍留有北港塘渡遺址說明牌,是淡水最早的渡口,設立時間在1742年以前。輕軌工程的爭議仍未解,但開發與否除了經濟與建設的考量之外,海腳在淡水長久發展過程留下的這些歷史印記,同時也是淡水人的生活記憶,是不能被忽略的。